Heinrich Hansjakob und das Dachsloch

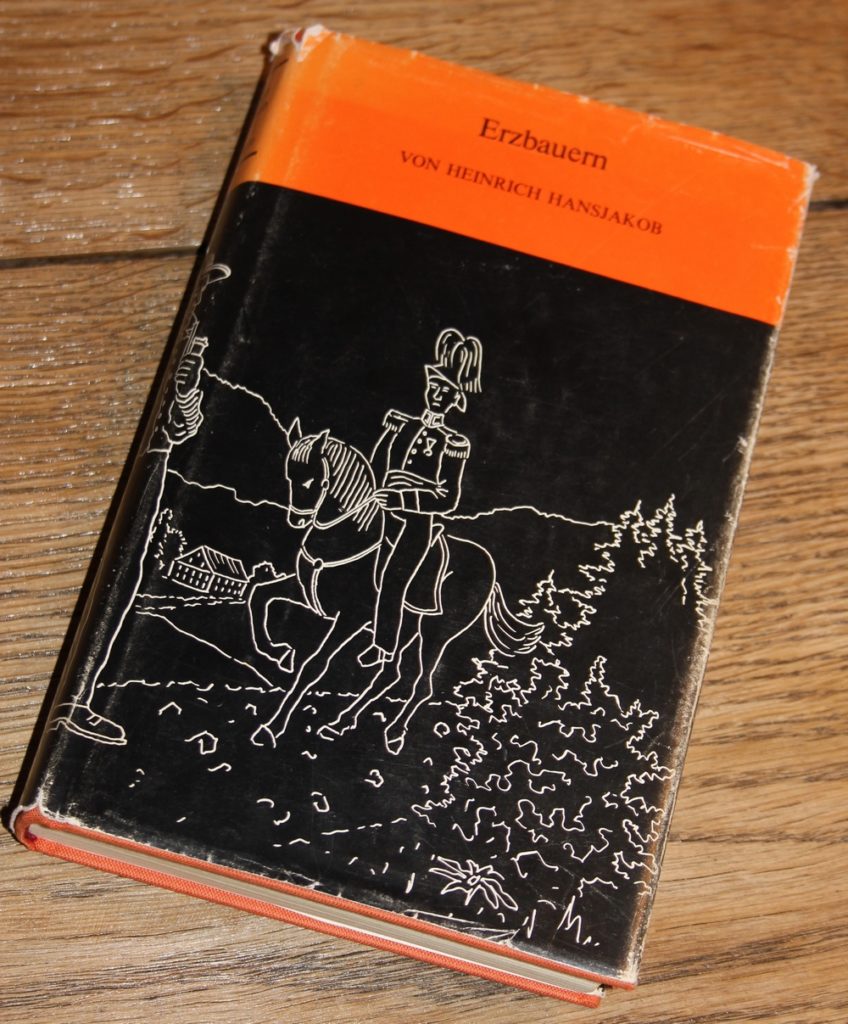

Der Schriftsteller, Pfarrer und Politiker Heinrich Hansjakob (1837-1916) beschreibt in seinem Buch „Erzbauern“ einige Schwarzwaldbauern und ihr Lebensumfeld sehr lebendig.

Dort fand ich auch Informationen darüber, wer vor Hans und Isabella („Lumpenkönigin“) im Dachsloch lebte (ab Seite 117 in Erzbauern). Nämlich der älteste Sohn des Bauernvogts Andreas Harter aus Kaltbrunn, der ebenfalls Andreas hieß. Der alte Vogt war in bitterer Armut gestorben, nachdem er in Folge der Revolutionswirren nach 1848 seine Schulden nicht hatte bezahlen können. Sein Sohn Andreas, genannt der „Schnäweleandres“ und dessen Frau Käthe konnten sich nichts Größeres leisten und zogen ins Dachsloch. Er hätte sich sehr vor Gewitter gefürchtet.

Hans Harter aus dem Eselbach ist ein Nachkomme der Schwester des Bauernvogts Andreas Harter. Sie hieß Luitgart (1773-1843) und heiratete einen Harter vom Meierhof in Schapbach (Erzbauern Seite 25). Ihr Sohn Rupert heiratete auf den Bertishof nach Schenkenzell und dessen Sohn Konrad auf den Hof „Vor Eselbach“.

„Erzbauern“ hat noch einen Bezug zur „Lumpenkönigin“. Auf Seite 254 beschreibe ich darin eine „Lichtstub“ auf dem Fräulinsberg im Konradshof. Kuni liest dort aus dem Buch von Hansjakob. Die Vorfahren der Haberers auf dem Konradshof sind auch im „Erzbauern“ zu finden. Kunigunde Haberer und ihr Bruder Leopold Bühler (Christleshof) sind Enkel des Bauern vom Holderbach in Schapbach, Simon Armbruster (Seite 172 in Erzbauern). Dieser schenkte ihren Eltern Karl und Franziska Bühler den Lemisburenhof im Tiefenbach in Schapbach, als seine Nähfadenfabrik am Hohstein insolvent wurde.

Wer also wissen will, wovon Kunigunde an diesem Abend in der Lichtstub erzählt hat, der kann es bei Hansjakob nachlesen.

Reise nach Schlesien

Die Reise nach Polen stand schon länger auf dem Programm. Eigentlich sollte es ein längerer Urlaub werden, aber wegen Corona und vielen Terminen hat es nie geklappt. So blieb es jetzt bei drei Tagen. Ich wollte fahren und irgendwie doch nicht: Polen klang in meinem Kopf schon negativ, warum nur? Und dann die Erfahrungen meiner Eltern, die in den Neunzigern schon mal in Birkenhöhe waren. Nicht gerade ermutigend, man hatte sie misstrauisch gemustert und nirgends hinein gelassen. Die Angst vor Ablehnung und vor der unbekannten Sprache mischte sich mit dem Wissen: so schnell komme ich da nicht mehr hin. Also muss ich die richtigen Stellen besuchen und fotografieren und die Fotos müssen gut werden. Doch das emotionalste war die Vorstellung, jetzt das zu sehen, wovon mir seit über fünfzig Jahren erzählt wird. Es fühlt sich tatsächlich als ein Stück meiner eigenen Geschichte an. Würde es so sein, wie ich es mir vorgestellt hatte?

Nach einem Besuch in Görlitz, Niesky und See folgten wir schließlich der Fluchtroute von Lisa und den Kindern in umgekehrter Reihenfolge. In Szprotawa (Sprottau) suchten wir nach der Stelle, wo das Flugzeugunglück geschah. Man sieht die Landebahn noch, auch die Hangars, dazwischen stehen jetzt moderne Firmen. Ab Przemkow (Priemkenau) fuhren wir über die alte Landstraße: Kopfsteinpflaster, kilometerweit schnurgerade, sehr viel Wald rechts und links, nasse Laubwälder, so ungemütlich! Unterwegs Trzenika (Sebnitz), wo der Treck übernachtet hatte, dann Lubien (Lüben), wo wir im Gegensatz zu Lisa in einem gemütlichen Hotel schliefen. Am nächsten Morgen fuhren wir bei Scinawa (Steinau) über die Oderbrücke. Hier fließt eine eher unspektakuläre Oder, hatte ich mir breiter vorgestellt. Schließlich erreichten wir das hügelige Land um Birkenhöhe, Felder, Wiesen, kleine Birkenwäldchen, ab und zu ein Dorf, weit verstreut. Die Straße wieder schnurgerade, auf und ab.

Am Ortsrand von Birkenhöhe, das heute Chocieborowice heißt, stellten wir das Auto ab. Ich war richtig aufgeregt. Die Brennerei mit dem Schornstein, der Pferdestall von Ottos, unbenutzt, zerbrochene Scheiben, das Schloss ein eher hässliches Wohnhaus. Biedermann wie früher auf alten Postkarten. Dann das Schulhaus- ich hatte es mir größer vorgestellt! Im Garten arbeiteten zwei Frauen. Ich zeigte ihnen den Text, den ich auf Polnisch übersetzt hatte (Google sei gedankt): dass ich ein Buch schreibe, das hier spiele (Dorfschulrose), dass meine Mutter hier Kind war, ein paar Sätze halt. Das hat ihnen sofort ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und sie empfingen uns mit offenen Armen! Wir wurden hereinkomplimentiert, Kaffee gekocht, Kekse aufgetragen. Später brachte die Hausfrau Nudeln mit Sauerkraut, Würste, Hähnchenfleisch, sicher das Abendessen des Hausherren! Sie sprachen kein Deutsch, wir nutzten Hände und Füße. Wichtige Sätze tippte ich ins Handy, ließ es übersetzen, sie las und nickte, tippte selbst etwas. Es entstand eine unglaubliche Herzlichkeit, erstaunlich für die zwei Stunden, die wir da waren. Als würden wir uns schon lange kennen. Das Schulhaus war auch bei den Polen Schulhaus gewesen, die Hausfrau und ihre Mutter sind hier zur Schule gegangen. Schon die Mutter ist im Dorf geboren. Schlesien ist lange her. Heute wohnen drei Parteien im Haus, die Schüler müssen nach Herrnstadt in die Schule. Die Frauen lachten entzückt über die alten Fotos, die ich dabei hatte. Schwarz-Weiß-Fotos mit meinen Großeltern vor ihrer Haustür! Das verbindet uns. Die beiden begleiteten uns zum Auto. Herzliche Umarmung, Winken.

In Wasocz (Herrnstadt) fotografierten wir den Marktplatz, das Haus von Lisas Eltern war zerstört und wurde erst später wieder aufgebaut. Unser letztes Ziel war der Hof von Karls Eltern in Bartkov (Bartschdorf). Auch hier wurden wir herzlich empfangen. Die jetzige Hausherrin führte uns in die Küche, Marthas Küche! Ein eigenartiges Gefühl. Der weiß- rot karierte Steinboden war sicher noch Original. Wieder Essen, wieder Kaffee! Und wieder große Freundlichkeit, ohne die Worte des anderen zu verstehen. Ich bin so dankbar. Inzwischen ist es dunkel und wir fahren zurück. Im Gepäck Fotos und eingelegte Gurken und Pilze aus Birkenhöhe. Jetzt habe ich Freunde in Polen!

Wandervögel

Als meine beiden Hauptpersonen Lisa und Karl aus Dorfschulrose jung waren, wurde viel gesungen. Gemeinsame Unternehmungen waren sehr beliebt. Es entstand eine Jugendbewegung, die viel wanderte: die Wandervögel. Was ich darüber las, hat mich fasziniert.

Es war eine Bewegung, die 1896 in Steglitz gegründet wurde als Gegenbewegung zur Industrialisierung. Vor allem Schüler und Studenten waren dort zu finden. Es war eine regelrechte Lebensreformbewegung: die jungen Leute zog es in die Natur, Turnen, Skifahren, Schwimmen wurden populär, es wurden neue Lieder und Volkslieder gesungen. Gesundes Leben, gesundes Essen, ein freier Geist, gemeinsam Zeit verbringen, Spielen, Kochen, einfach leben.

Anfangs bestanden die Wandervögel nur aus jungen Männern, später kamen Mädchen und Frauen dazu. In straffer Hierarchie war die Bewegung organisiert: Oberhäuptling, darunter zwei Häuptlinge, Wanderburschen und Wanderfüchse (das waren die Anfänger), man hielt sich an eine Satzung. Ohne Wanderausrüstung zogen die jungen Leute los: Mit Schulranzen, Schülermütze, Regenschirm. Ganz Deutschland wurde erwandert. Nur einen Sonntag, ein paar Tage, manchmal länger. Jugendherbergen entstanden. Abenteuerlich sei das Leben, voller Dynamik und Kreativität. Das Liederbuch hieß: „Zupfgeigenhansel“ und enthielt gesammelte Lieder aus anderen Liederbüchern und beim Wandern entstandene Neue.

Leider haben die Nazis 1933 die Wandervögel in die Hitlerjugend integriert und die Organisation für ihre Ziele missbraucht. Die Wandervögel als Organisation hat heute keine Bedeutung mehr, aber die Bewegung hat Wirkungen bis in unsere Zeit.

An dieser Stelle möchte ich Einzelheiten aus der Recherche mit meinen Lesern teilen. Viele Nachforschungen kommen im Buch nur kurz vor. In meinen Notizbüchern finden sich außerdem Schnipsel zu meinen Büchern, die Ergänzung oder Gedankenanstoß sein können. Vielleicht interessiert es ja jemanden?

Warum ich Bücher über früher schreibe

Während ich an „ Lumpenkönigin“ schrieb, versuchte ich festzuhalten, warum ich Isabellas Geschichte aufschreibe

Das erste, warum ich Isabellas Geschichte schreibe: Sie soll nicht vergessen werden. Was Krieg anrichtet, wie dadurch nicht nur das Leben der Soldaten zerstört wird, ihre Gesundheit, ihre Träume, ihre Zukunft, sondern eben auch das Leben der Frauen und Kinder. Bei Isabella ist das ganz krass. Oft wird vergessen, dass gerade die Frauen große Helden waren. Sie mussten stark sein, hatten keine Wahl. Und die Generationen unserer Großeltern und Urgroßeltern erlebte sogar zwei Kriege. Manchmal wird mir die Beschäftigung damit zu viel. Es macht mir emotional zu schaffen, ein Stück durchlebe ich es selbst. Zu der äußeren Not kommt für Isabella der schreckliche Charakter ihres Ehemannes. Vieles wäre zu ertragen gewesen, wäre er nicht so grob und wüst zu ihr. Aber hat seine Geschichte nicht auch im Krieg die harte Wendung genommen?

Das zweite, warum ich Isabellas Geschichte erzähle: es macht mir großen Spaß, dem Alten nachzuspüren und zu erforschen, wie die Menschen damals gelebt haben. Ich gehe die Wege und denke: da sind sie gelaufen, da haben sie geerntet, in diesem Gasthaus ist er eingekehrt. Ich frage mich: wie haben sich die Menschen gekleidet und frisiert und wohin ging man zum Einkaufen, was gab es zu Mittag, welche Lieder wurden gesungen, welche Bücher gelesen? Wie hat die große Politik ihr kleines Leben beeinflusst? Dazu erkunde ich lokale Traditionen, wie zum Beispiel das „Säckle strecken“ oder das „Maien schmücken“. Vieles, was ich von meinen Eltern über diese Zeit weiß, ließ ich mit einfließen und das ist eine Menge. Es interessiert mich selbst und ich will, dass es nicht vergessen wird.

Es gibt noch einen Grund zum Schreiben und der heißt Heimatliebe. Es interessiert mich, wie sich die Dinge hier im Süden Deutschlands entwickelt haben. Unglaublich, welche weltbewegenden Dinge im Schwarzwald ausgetüftelt wurden, welche genialen Leute hier gelebt haben, die Familie Junghans zum Beispiel oder Frau Beh aus Schiltach (Hausierer Sophie). Aber auch den unbedeutenden Helden ihrer Zeit wie Sophie oder Isabella oder Kunigunde oder Rosa und wie sie alle heißen, will ich ein Denkmal setzen.

Wenn es mir gelingt, meine Leser mit in diese Zeit zu nehmen, als wären sie selbst dort gewesen, dann freut es mich!

Giftgas im Ersten Weltkrieg

Für die Lumpenkönigin musste ich mich mit der Kriegsführung im Ersten Weltkrieg beschäftigen. Isabellas erster Mann, Johannes, kam von Giftgas geschädigt aus dem Ersten Weltkrieg und starb fünf Jahre später an den Folgen. Am liebsten hätte ich mich nicht damit befasst, es ist so entsetzlich. Aber Isabellas Geschichte steht für hunderttausend andere in ganz Europa. Und leider nicht nur aus der Zeit von 1914 bis 1918.

Giftgas war verboten – die Haager Landkriegsordnung von 1907 hatten alle Kriegsparteien unterzeichnet. Und dennoch wurden 120 000 Tonnen Giftgas verschossen, zuerst aus Rohren geblasen, später in Granaten gefüllt, siebzehn Millionen Geschosse! Die Stoffe reizten die oberen Atemwege, zerstörten Augen, Lunge und Haut. Schreckliche Atemnot, schaumiger Auswurf, Blut in der Lunge, Erstickungsangst, Unruhe, instabiler Blutdruck…

Leider waren die Deutschen bei der Entwicklung ganz vorne dabei und viele Männer starben auch, weil sie ihre eigenen Leute nicht genügend schützten. Gewonnen hat dadurch keine Partei, verdient hat nur die chemische Industrie!

Beim Bücherschreiben kann man wirklich zum Pazifisten werden!

Informationen zum Thema zum Beispiel auf Lebendiges Museum Online www.dhm.de

Das Foto zeigt Johannes Neff (1891-1922), Isabellas erster Mann, fotografiert von Carl Faist in Schramberg ca. 1910

Biografie der Hausierer Sophie

im Vorfeld meiner Bücher schreibe ich für die Hauptfiguren eine fiktive Biografie. Ich trage die Fakten zusammen und fülle fehlende Zeiten. Hier die (gekürzte) Biografie von Sophie Bossert, geborene Storz. Ich stelle mir vor, sie hätte sie Silvester 1923 geschrieben.

„Mein Name ist Sophie Bossert. Ich wurde geboren am 11. Juni 1879, zu dieser Zeit war Otto von Bismarck Reichskanzler unter unserem Kaiser Wilhelm I. Unsere Familie lebte in Vorderlehengericht auf dem „Bohmen“, einem „Gütli“, das mein Vater von Großvater Jakob geerbt hatte. Meine Mutter ist eine geborene Bühler, die gibt es in Schiltach und Lehengericht überall. Neben der kleinen Landwirtschaft arbeitete mein Vater bei der Bahn. Er spielte im Musikverein Trompete. Ich bin die mittlere von neun Kindern. Als ich zwei war, starb meine Zwillingsschwester, was eine seltsame Traurigkeit in meinem Leben zurückließ. Auch meinen süßen kleinen Bruder Wilhelm mussten wir beerdigen. Nach der Schule kam ich zu Tante Maria in den Haushalt und von da nach Lahr zu ihrer Schwester. Dort lernte ich, wie Obstbäume fachkundig geschnitten werden. Tante Luise hatte vor allem Zwetschgen, die sie in die Schnapsfabrik brachte. In Lahr traf ich viele junge Leute, ich besaß sogar ein Fahrrad und erinnere mich gern an die Sonntage, an denen wir zum Picknick an den Rhein fuhren.

Dort traf ich Matthias, einen Arbeiter der Tabakfabrik Roth Händle, zum ersten Mal. Am meisten hat mich sein Schnurrbart beeindruckt, den er liebte und pflegte. Matthias war immer fein gekleidet und roch nach Rasierwasser. Alle jungen Mädchen himmelten ihn an. Warum er dann gerade mich genommen hat, ist mir bis heute nicht klar. Ich habe widerspenstiges Haar, eine blasse Haut und flache Brüste, doch er schwärmte von meinen Augen! Wir heirateten 1906 und bezogen in Lahr ein Hinterzimmer im Arbeiterviertel an der Schutter. Es gab nur eine winzige Küche, Wäschewaschen und Baden musste man im Keller, für den Abort über den Hof. 1907 kam Anna und 1908 Elsa. Das Zimmer war hoffnungslos zu klein, doch mehr Miete konnten wir uns nicht leisten. Als das dritte Kind unterwegs war, brach die Katastrophe über uns herein: Roth Händle kaufte drei große Verpackungsmaschinen und die Packer flogen raus. Matthias fand keine andere Stelle, da entschlossen wir uns, zurück nach Lehengericht zu ziehen. Was für ein Unterschied: aus der Stadt mit ihrem Lärm und den vielen Möglichkeiten in den Herrenweg mit atemberaubender Aussicht und einer tiefen Stille, die manchmal fast wehtat. Nun musste Matthias jeden Tag eine Stunde Fußweg nach Schramberg zur Arbeit zurücklegen.

1910 wurde Walter geboren, 1911 kam Eugen. Und 1914 kam der Krieg. Matthias wurde gleich in den ersten Tagen eingezogen. Vier Jahre war er weg. Von einem Tag auf den anderen kein Einkommen mehr. Mit dem Kleinen auf dem Arm bin ich betteln gegangen. Wenigstens kam Matthias gesund wieder. Doch er fand keine Arbeit. Viele Fabriken hatten zugemacht, keine Arbeiter, kein Material, keine Kredite. Da ging er von Haus zu Haus und bot seine Dienste an. Er ist tüchtig, verkauft Waren, repariert Maschinen, tauscht und verhandelt. Langsam ging es aufwärts. Jetzt haben wir die Reichsmark und die Wirtschaft stabilisiert sich. Inzwischen ist Anna aus der Schule, ich konnte sie bei Grünbergers unterbringen, das sind unsere Nachbarn. Bei der alten Grünbergerin kann sie viel lernen und zu Essen gibt es auch auf dem Hof. Ab nächstem Jahr kann Elsa bei Frau Beh arbeiten, dann müssen wir nur noch die Jungs satt kriegen! Ich hoffe, das Jahr 1924 wird glücklich!“

Zu Fuß

Früher gingen die Leute zu Fuß, die wenigsten hatten ein eigenes Auto und für arme Leute war die Eisenbahn zu teuer. So zum Beispiel meine Urgroßmutter Sophie Bossert, die Hausierer Sophie. Sophies Mann, Matthias, war reisender Nähmaschinenhändler und Mechaniker. Alles zu Fuß. Elsa, seine Tochter – meine Oma, ging in Vorderlehengericht zur Schule und wohnte beinahe in Halbmeil. Das sind schätzungsweise drei Kilometer eine Strecke. Man ging zu Fuß. Mein Vater erzählte, dass es Leute gab, die jeden Tag von Alpirsbach nach Oberndorf zur Arbeit wanderten, 20 Kilometer! Und zurück nach zehn Stunden Arbeit. Einmal hätte seine Großmutter Christine ihren Mann in Stuttgart besucht, als er beim Militär war. Zu Fuß. Man ging zur Wallfahrt oder besuchte Verwandte. Mein Vater wanderte als Kind mit seiner Mutter Elsa im Krieg für einen Handwagen voller Äpfel barfuß 50 Kilometer an einem Tag und am nächsten zurück! Alles zu Fuß.

Das können wir uns kaum noch vorstellen. Wir hätten dazu gar nicht die Zeit in unserer Hektik. Schade eigentlich. Man ging oft zusammen, als Familie oder mit Freunden. So war viel Zeit zum Reden. Ob man es getan hat oder ob man sich an geschwiegen hat? Es blieb Zeit zum Nachdenken, zur Stille, ohne Ablenkung. Durch den Fußweg zueinander wurde die Gemeinschaft wertvoll, es war ein Aufwand, ging nicht im Handumdrehen. So freute man sich auf einen Besuch, gestaltete ihn bewusst und genoss ihn. Obwohl es eine Anstrengung bedeutete, besuchte man sich vielleicht öfters als heute, wo man nur schnell hinfahren müsste. Ich will die Zeit nicht zurück haben. Wir haben es heute viel bequemer. Darum: wen sollte ich wieder mal besuchen? Mit dem Auto. Und dann könnte ich mit ihm eine Runde um den Block laufen, nur so zum Reden!

Mode 1910 bis 1920

1910 war die Mode noch von der „belle epoque“ beeinflusst: knöchellang, fließende Stoffe. Am liebsten mit Hut, einem flachen Wagenrad. Dann verschwindet das Korsett, die Taille wandert höher, der Rocksaum steigt. Bei den kleinen Jungs ist der Matrosenanzug beliebt. Im Krieg wird praktische Kleidung gebraucht. Make up kommt erst langsam, es wurde 1909 in LA erfunden. Die Frauen verstecken es vor ihren Männern! Glattes Haar galt als unschön, es wurde gelockt. Die Seitenteile wurden über Haarpolster nach oben geschlungen, die hintere Partie zu einem Knoten gedreht. Dann begann Coco Chanell aus Jersey Oberbekleidung zu nähen, eine Revolution! Ärmere Leute konnten sich nicht an der aktuellen Mode beteiligen, viele nähten ihre Kleidung selbst.

Eine gute Seite dazu fand ich unter: retrochicks.de